当零下二十度的松花江畔迎来第一缕晨光,一位穿着工装的东北小伙正对着爱车哈出白气,他刚完成从哈尔滨到沈阳的八小时夜路奔袭。这台改装过的SUV仿佛懂得主人骨子里的执着,在结冰路面上稳如磐石。"这车就像咱东北爷们,扛造!"他拍着引擎盖笑道,眼神里闪烁着与严寒对抗的炽热。这种人与车之间超越机械的情感联结,正是当代汽车文化最动人的注脚。

在零下三十度的极寒环境中,普通车辆常面临电瓶瞬间断电、轮胎橡胶硬化、柴油结蜡三大致命威胁。但这位东北小伙的座驾经过专业改装,全车线束采用军工级耐寒材料,变速箱油更换为-45℃标号,就连雨刮水都添加了防冻剂。值得注意的是,他对车辆保养有着近乎偏执的坚持,每次长途前必做“三液两压”检查——防冻液、刹车液、玻璃水、轮胎压力、悬挂压力。

当车辆在镜面般光滑的冰面行驶时,毫秒级响应的扭矩分配系统成为保命关键。最新研发的多片离合器式智能四驱,能在单个车轮打滑的0.2秒内完成动力重新分配。这种技术原本应用于专业拉力赛事,如今已下放至民用车型。某汽车工程师打了个比方:"就像经验丰富的猎人知道如何在薄冰面分散受力,现代智能四驱正在复制这种本能。"

在东北地区,车辆改装需遵循“温控优先”原则。除了常见的发动机保温罩和座椅加热,加装蓄电池保温套能提升冷启动成功率37%。更专业的做法是在油底壳加装恒温装置,让机油始终保持在最佳工作温度。这些改装看似简单,却需要像精密钟表匠般的耐心,每个接头的位置、每根管线的走向都关乎整套系统在极端环境下的可靠性。

在长白山脚下的某个汽车营地,我们见到被戏称为“移动堡垒”的改装车。车主在社交平台分享行车数据时写道:“当仪表盘显示外部温度-32℃,而驾驶舱保持23℃恒温时,这种安全感堪比被北极熊拥抱”。这种略带幽默的表述,折射出当代驾驶者与座驾之间独特的依存关系。就像那位完成冰雪穿越的东北小伙说的,可靠的座驾能让人在严酷环境中保持尊严。

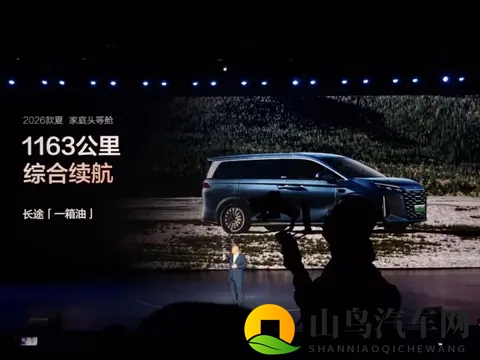

随着电动车在北方市场普及,电池热管理系统正在经历技术革命。采用相变材料的智能温控模块,能让电池包在-40℃环境下保持15℃工作温度。某些高端车型甚至开始试验余热回收系统,将电机运转产生的热能导向乘员舱。这些创新不仅解决电动车的冬季续航痛点,更重新定义着寒带出行标准。

Copyright © 2025 山鸟汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;