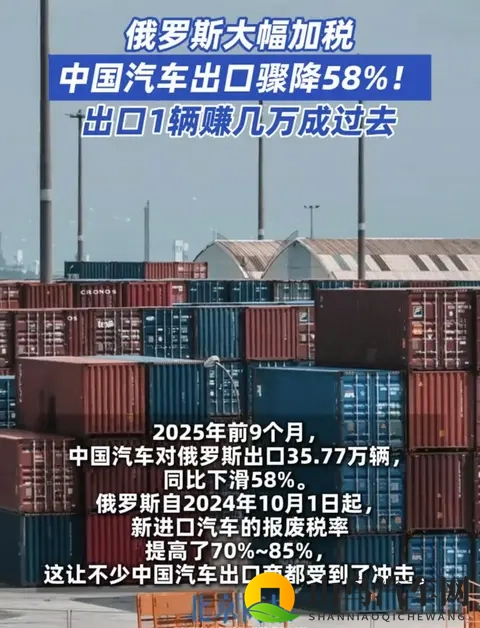

曾经凭借性价比横扫俄罗斯市场的中国汽车,2025年遭遇了前所未有的“寒冬”。数据不会说谎,2025年前9个月中国对俄汽车出口仅35.77万辆,同比下滑58%,俄罗斯从中国汽车出口第一大市场跌至第三位,被墨西哥和阿联酋超越。

更早之前的1-5月,出口量仅15.3万辆,同比降幅扩大至59%。其中燃油车下跌58%,即便新能源车实现245%的同比增长,总量也只有0.7万辆,根本无法弥补燃油车留下的市场缺口。

头部品牌集体承压,2025年9月哈弗销量同比下降15.5%,吉利跌幅达39.3%,奇瑞与长安的销量更是近乎腰斩。应对市场变化,奇瑞在招股书中明确将缩减俄罗斯业务规模,计划2027年前退出,长城、吉利等则转向哈萨克斯坦或白俄罗斯建厂,以此规避当地政策风险。

这场“遇冷”从来不是单一因素导致的结果,而是多重压力叠加的必然。俄罗斯的政策壁垒持续加码,2024年10月起报废税上调70%-85%,排量2-3升车型税费从130万卢布飙升至237万卢布;2025年1月进口关税再调至20%-38%,每辆车的清关费用还增加了3万卢布。

技术认证上的限制同样严苛,强制要求安装俄罗斯GLONASS导航系统,关键零部件本土化率需超40%,欧盟认证车型被拒绝入境,平行进口渠道也遭到严控。

经济环境的恶化让消费需求雪上加霜,俄央行基准利率维持在21%,汽车贷款利率高达30%,7%-8%的通胀率加上卢布汇率波动,直接抑制了居民的购车意愿。

产品自身的“水土不服”也不容忽视,部分车型未针对极寒气候优化,低温环境下电池衰减率达15%,而德系车仅为5%;防锈工艺不足,涂层厚度仅0.2mm,盐雾测试72小时就会生锈,俄媒多次曝光中国车“寿命短、易生锈”,耐用性不及德系车一半。售后体系的薄弱更让消费者顾虑重重,维修网点少、配件供应混乱,部分品牌的保修索赔率高达50%。

俄罗斯本土保护战略的推进,进一步挤压了中国汽车的生存空间。当地向本土品牌拉达提供300亿卢布补贴,强制政府采购本土车型,还以“安全缺陷”为由禁售东风、福田等中国卡车,并召回已售车辆。

中国汽车在俄市场的“遇冷”,本质是“填补式增长”红利消退后的必然调整。此前欧美车企撤离留下的市场空白,让中国汽车凭借供应链优势和性价比快速占领份额,但这种增长并未建立在深度本土化的基础上,更像是抓住了短期机遇。

所谓的“价格优势”在政策变动和经济波动面前不堪一击,缺乏针对性的产品设计和完善的服务体系,注定难以支撑长期发展。俄罗斯市场的变化,其实是中国汽车出海进程中的一次“成人礼”,它告诉我们,出海不能只停留在“卖产品”的初级阶段。

吉利通过白俄罗斯合资项目Belgee实现销量逆势增长128%,哈弗在卡卢加州启动全流程本土化生产,这些案例已经证明,深度适配本地需求才是破局关键。针对极寒环境推出的“北极版”车型,将锌铝合金用量提升至50%,延长质保周期至12年,这些技术升级也正在修复品牌口碑。

市场多元化布局同样成效显著,2025年中国对阿联酋汽车出口量超36万辆,墨西哥、中东、东南亚市场成为新的增长引擎,绥芬河口岸对俄二手车贸易的激增,也填补了新车市场的部分缺口。

“出海之路从无捷径,唯有深耕方能致远。”中国汽车在俄罗斯市场的起伏,是中国制造业走向全球的一个缩影。短期来看,西方品牌可能重返俄罗斯市场带来更多竞争压力,2030年前本土化率升至67%的要求也带来了更大挑战,但这恰恰是倒逼中国汽车产业升级的契机。

从依赖价格优势到比拼技术实力、服务质量和本土化能力,这场转型或许充满阵痛,但每一步都走得更扎实。中国汽车出海不是要追求一时的销量爆发,而是要打造真正能立足全球的品牌。你觉得中国汽车要想在海外市场站稳脚跟,还需要在哪些方面发力?欢迎在评论区留下你的看法。

Copyright © 2025 山鸟汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;